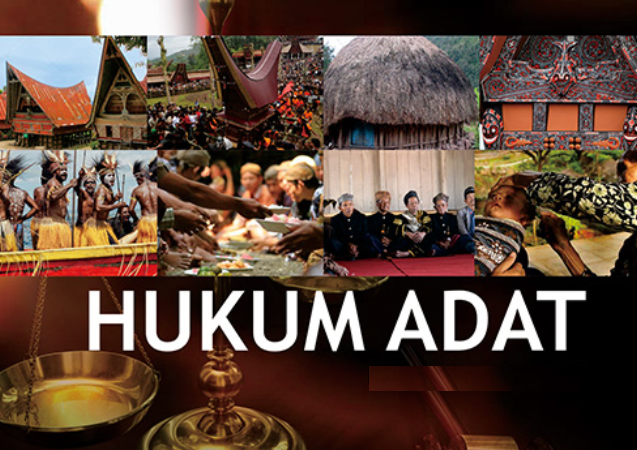

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya, suku, dan tradisi.

Dari Sabang hingga Merauke, terdapat beragam sistem nilai dan norma sosial yang telah diwariskan dari generasi ke generasi.

Salah satu wujud nyata dari warisan budaya tersebut adalah hukum adat, yaitu sistem hukum yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Hukum Adat Sebagai Identitas Bangsa Menjaga Warisan Leluhur dalam Kehidupan Modern

Hukum adat bukan hanya sekadar aturan sosial, tetapi juga menjadi identitas bangsa yang mencerminkan karakter, kearifan lokal, dan semangat kebersamaan masyarakat Nusantara.

Makna dan Fungsi Hukum Adat dalam Masyarakat

Hukum adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang mengatur kehidupan sosial masyarakat berdasarkan nilai-nilai budaya dan kepercayaan lokal.

Ia berfungsi untuk menjaga keseimbangan hubungan antara manusia dengan sesama, manusia dengan alam, dan manusia dengan Sang Pencipta.

Di berbagai daerah, hukum adat menjadi pedoman utama dalam penyelesaian konflik, pembagian warisan, pernikahan, hingga pengelolaan sumber daya alam.

Sebagai sistem hukum yang bersumber dari kehidupan masyarakat itu sendiri, hukum adat memiliki sifat fleksibel dan dinamis.

Ia dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi nilai-nilai luhur yang dikandungnya.

Dengan demikian, hukum adat tetap relevan bahkan di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang serba cepat.

Hukum Adat Sebagai Cerminan Identitas Bangsa

Hukum adat bukan hanya instrumen hukum lokal, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia.

Nilai-nilai seperti gotong royong, musyawarah, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap sesama adalah prinsip-prinsip dasar yang hidup dalam hukum adat di berbagai wilayah.

Nilai-nilai inilah yang kemudian menjadi landasan filosofis bagi sistem hukum nasional Indonesia.

Melalui hukum adat, kita dapat melihat bagaimana masyarakat Nusantara memaknai keadilan bukan sekadar berdasarkan teks hukum, tetapi pada harmoni dan keseimbangan sosial.

Oleh karena itu, hukum adat memiliki peran penting dalam membentuk karakter bangsa yang menjunjung tinggi keadilan, solidaritas, dan rasa kemanusiaan.

Tantangan Hukum Adat di Era Modern

Meskipun memiliki nilai luhur, hukum adat menghadapi tantangan besar di era globalisasi.

Perkembangan teknologi, arus budaya asing, dan sistem hukum formal sering kali membuat posisi hukum adat terpinggirkan.

Banyak generasi muda yang mulai melupakan akar budayanya, termasuk nilai-nilai adat yang menjadi bagian dari identitas bangsa.

Selain itu, dalam konteks pembangunan, sering kali terjadi benturan antara hukum adat dan kebijakan negara.

Misalnya, dalam kasus pengelolaan tanah adat atau sumber daya alam, masyarakat adat kerap mengalami ketidakadilan akibat lemahnya pengakuan terhadap hukum adat di tingkat nasional.

Tantangan-tantangan inilah yang harus dijawab dengan kebijakan yang adil dan inklusif, agar hukum adat tetap mendapat tempat yang semestinya.

Upaya Pelestarian dan Revitalisasi Hukum Adat

Untuk menjaga eksistensi hukum adat dalam kehidupan modern, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat adat. Beberapa langkah penting yang dapat dilakukan antara lain:

Pengakuan dan Perlindungan Hukum Adat Secara Hukum Nasional

Pemerintah perlu memperkuat peraturan yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat, terutama dalam hal tanah, budaya, dan tradisi.

Edukasi dan Sosialisasi kepada Generasi Muda

Nilai-nilai hukum adat perlu diajarkan sejak dini melalui pendidikan formal maupun non-formal agar generasi muda memahami pentingnya menjaga identitas budaya bangsa.

Integrasi dengan Sistem Hukum Modern

Hukum adat dapat dijadikan dasar dalam pembentukan kebijakan publik yang lebih berkeadilan sosial, terutama di daerah-daerah yang masih menjunjung tinggi adat istiadat.

Digitalisasi dan Dokumentasi Hukum Adat

Untuk mencegah punahnya hukum adat, perlu dilakukan dokumentasi dan digitalisasi terhadap aturan, tradisi, serta nilai-nilai adat di seluruh Indonesia.

Hukum adat bukan sekadar peninggalan masa lalu, melainkan warisan hidup yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia.

Ia mencerminkan semangat kebersamaan, keadilan, dan keseimbangan sosial yang menjadi ciri khas masyarakat Nusantara.

Hukum Adat Sebagai Identitas Bangsa Menjaga Warisan Leluhur dalam Kehidupan Modern

Di tengah derasnya arus modernisasi, menjaga hukum adat berarti menjaga identitas dan martabat bangsa.

Dengan memahami, melestarikan, dan mengadaptasi hukum adat dalam konteks modern, Indonesia dapat membangun masa depan yang berakar kuat pada nilai-nilai luhur leluhur.